お急ぎの方はコチラ

受付時間:平日9:00 - 18:00

かんらん岩について調べているとき、どんな岩石なのか、他の岩石とどう違うのか、どこで採れるのか疑問に思うことはないでしょうか。

かんらん岩は地球のマントルを構成する岩石で、地球内部の研究に欠かせません。製鉄業やサウナ石としても活用され、宝石ペリドットの原石でもあります。

そこで、この記事では、かんらん岩について知りたい方へ向けて、基本的な特徴や他の岩石との違い、形成過程、産地、用途について解説します。地質学や岩石の知識を深める参考としてみてください。

かんらん岩は、地球内部のマントルを構成する岩石です。

かんらん岩について下記の2つのポイントに沿って解説していきます。

それぞれ説明していきます。

かんらん岩は、地球の地下深くで生まれた岩石です。

地球は外側から「地殻」「マントル」「核」という3つの層に分かれています。私たちが住んでいる地表は「地殻」と呼ばれる薄い層です。その下に厚い「マントル」があり、さらに中心に「核」があります。

かんらん岩はこのマントルを構成する主要な岩石です。地下深くで高温のマグマがゆっくりと冷えて固まることで形成されます。

主にかんらん石という鉱物でできており、輝石という鉱物も含まれています。含まれる鉱物の種類や割合によって、ダナイト、ハルツバージャイト、レルゾライトなどに細かく分類されます。

かんらん岩の主成分であるかんらん石は、オリビンとも呼ばれます。

オリビンという名前は、オリーブのような黄緑色をしていることから付けられました。

下記の表に、かんらん岩の主な特性をまとめました。

| 項目 | 数値 |

|---|---|

| MgO(酸化マグネシウム) | 40~47% |

| SiO2(二酸化ケイ素) | 40~47% |

| Fe2O3(酸化鉄) | 7~9% |

| 強熱減量 | 0~2% |

| 溶融点 | 1750℃ |

| pH値 | 7~8 |

| 比重 | 3.1~3.4 |

| 硬度 | 8(新モース) |

比重が3.1~3.4と、一般的な岩石よりもかなり重いことが特徴です。硬度も8と高く、1750℃まで溶けない耐熱性を持ちます。

これらの性質により、サウナ石などの高温環境での使用に適しています。

かんらん岩は他の岩石と、形成場所や成分、特徴が異なります。

下記の表に、主な岩石との違いをまとめました。

| 項目 | かんらん岩 | 玄武岩 | 蛇紋岩 | 花崗岩 |

|---|---|---|---|---|

| 形成場所 | 地下深く(マントル) | 地表付近 | かんらん岩が変質 | 地下深く(地殻) |

| 冷却速度 | ゆっくり | 急速 | – | ゆっくり |

| SiO2含有量 | 40~47% | 45~52% | 約40% | 約70% |

| 主な鉱物 | かんらん石、輝石 | 輝石、斜長石 | 蛇紋石 | 石英、長石、雲母 |

| 色 | 黄緑色~緑色 | 黒色~暗灰色 | 緑色~黒緑色 | 白色~灰色 |

| モース硬度 | 8(新モース) | 6.5 | 2.5~4 | 6~7 |

| 比重 | 3.1~3.4 | 2.8~3.0 | 2.6 | 2.5~2.8 |

それぞれの違いについて詳しく説明していきましょう。

かんらん岩と玄武岩の最も大きな違いは、冷えて固まる場所と時間です。

かんらん岩は地下深くでゆっくりと冷えて固まりますが、玄武岩は火山活動により地表付近で急速に冷えて固まります。この違いにより、岩石の見た目や性質が大きく変わります。

玄武岩のSiO2含有量は45~52%で、かんらん岩の40~47%とやや近い値です。しかし、玄武岩の比重は2.8~3.0程度とかんらん岩より軽くなっています。

玄武岩は地球表面で最も一般的に見られる岩石であり、火山活動で地表に出てくるため比較的見つけやすい岩石です。

蛇紋岩はかんらん岩が変化してできた別の岩石です。

かんらん岩が地下深部で水分の作用を受けて変質すると蛇紋岩になります。ただし、この変化は地下深くで比較的低温(300℃以下)の状態で起こる作用で、数千年から数百万年という長い年月をかけて進行します。

両者の性質も大きく異なります。かんらん岩は堅く密度が約3.5g/cm³の重い岩石ですが、蛇紋岩は軟らかく密度が約2.6g/cm³程度に下がります。

かんらん岩と花崗岩の最も大きな違いは、ケイ酸分(SiO2)の含有量です。

どちらも地下深くでゆっくり冷えて固まった岩石ですが、花崗岩はケイ酸分を70%前後含むのに対し、かんらん岩は40~47%と少なくなっています。この成分の違いにより、含まれる鉱物も大きく異なります。

形成場所も異なり、かんらん岩はマントルで、花崗岩は地下深部で形成されます。花崗岩のモース硬度は6~7で、かんらん岩の硬度8よりやや低くなっています。

花崗岩は大陸や島弧などの陸地を構成する岩石として非常に一般的であり、建築材料として広く使われています。

かんらん岩は、マントルで生成され、地表に上昇して露出します。

形成過程には下記の3つの段階があります。

それぞれ説明していきましょう。

かんらん岩は、上部マントル(地球の表面から数10km〜400kmの深さの領域)を構成しています。

ケイ酸分(SiO2)が少ない(約45%以下)マグマが地下深部でゆっくり冷えて固まることでかんらん岩ができます。ゆっくり冷えるため、かんらん石、輝石類、クロムスピネルなどがモザイク状に集合した等粒状組織になります。

この高温高圧の環境で、かんらん岩は地球内部の主要な岩石として存在しています。

かんらん岩が地表に出る方法は2つあります。

1つ目は、プレート同士の衝突帯でゆっくり隆起してくる方法です。造山運動により、長い時間をかけて地表に現れます。

2つ目は、上部マントルで発生した玄武岩マグマの上昇流に取り込まれて地表へ急激に持ち上げられる方法です。マグマが噴出する際に、マントルのかんらん岩の破片を一緒に運び上げます。

地表に出たかんらん岩は、上昇方法によって状態が異なります。

ゆっくり隆起したものは、地下深部で水分の影響を受けて変質し、蛇紋岩になりかかっているものも多くあります。長時間かけて上昇するため、水との反応が進むためです。

一方、マグマに取り込まれて急激に上昇したものは「捕獲岩」と呼ばれます。このような捕獲岩は、上部マントルに存在していたときの元の等粒状組織がおおむね残っています。

かんらん岩は地下深くのマントルを構成する岩石のため、地表で見られる場所は限られています。

主な産地として以下の3つがあります。

それぞれ説明していきましょう。

世界的には、中国、ヨーロッパではノルウェー、スウェーデン、イタリア、フランス、オーストリア等であり、アメリカ合衆国のノースカロライナ、ワシントンの各州とメキシコ等に分布しています。

地表で見られるものには、地殻が捲れあがってマントル物質が地表に現れたものや、マグマ等が急激に上昇する際に、捕獲岩として運ばれてきたものがあります。これらは造山運動やプレート活動が活発な地域に多く見られます。

アリゾナのサンカルロスアルカリ玄武岩中に捕獲岩として産するものが有名です。このように、かんらん岩は世界各地に点在していますが、いずれも特殊な地質条件の場所に限られます。

日本国内では、大きな岩体は北海道の様似町幌満(アポイ岳付近)、日高町三岩(岩内岳付近)、愛媛県宇摩郡土居町赤石の三ヶ所です。

日本では幌満岩体、隠岐島後、秋田県の一の目潟などの産地が有名です。また、岡山県内では北西部の新見市に分布しています。

日本のかんらん岩はくすんだ緑色で、変成作用を受けて全体が緻密均質になったものが多くなっています。これは、地下深部で水分の影響を受けているためです。

北海道・日高山脈のアポイ岳は、世界的にもまれなかんらん岩を露出させた山であることから2015年にユネスコ世界ジオパークに認定されました。

日高山脈は約1,300万年前に起きた、2つの大陸プレートの衝突によってできました。その衝突の際、地殻の下にあるマントルの一部が突き上げられるように地上に現れたのが幌満かんらん岩体、つまりアポイ岳です。

アポイ岳のかんらん岩はほとんど変質することなく地上に現れています。また、含まれる鉱物の種類や割合の違うさまざまなタイプのかんらん岩があることから、幌満かんらん岩の名で世界的に知られています。この新鮮さと多様性が、世界中の研究者から注目される理由です。

さらに、2024年6月25日にアポイ岳を含む地域が日本最大の国立公園「日高山脈襟裳十勝国立公園」として指定されました。総面積24万5668haで、国立公園としては日本最大の面積を誇ります。

かんらん岩は地球科学から産業まで、幅広い分野で重要な役割を果たしています。

それぞれ説明していきましょう。

かんらん岩は地球内部を知るための重要な手がかりとなっています。

地球の体積の約83%を占めるマントル(地殻の下にある層)は、かんらん岩という岩石でできていると考えられています。研究者は地表に現れたかんらん岩を詳しく調べることで、地下深くの温度や圧力がどのくらいなのかを推測できます。

火山から噴き出すマグマが運んでくる岩石を分析することで、マントルの情報を知ることができるのです。さらに、かんらん岩と関係の深い玄武岩では、二酸化炭素を地下に送り込むと石のように固まる性質があることが分かっています。この仕組みを使った地球温暖化対策の研究も進んでいます。

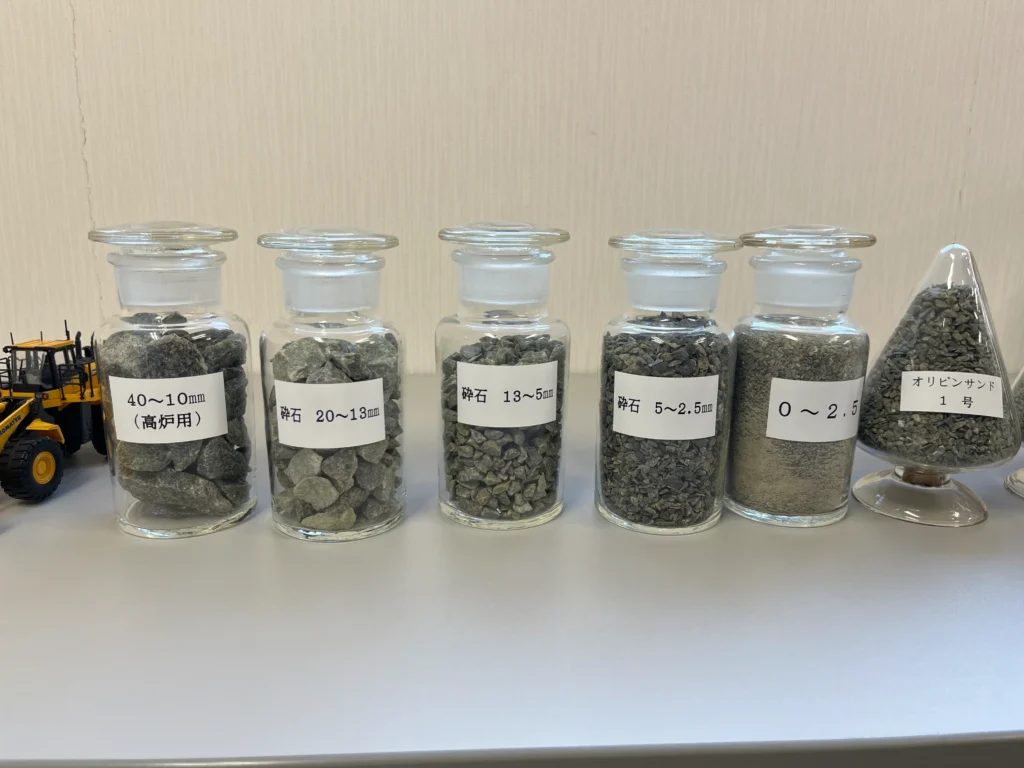

まず注目したいのが「製鉄業で欠かせない材料として使われている」点です。

かんらん岩は非常に硬く、高温に強い岩石で、マグネシウムという成分を多く含んでいます。製鉄所では鉄を作る際に「スラグ」という不純物が発生しますが、かんらん岩に含まれるマグネシウムがこのスラグをスムーズに流す役割を果たしています。

日本製鉄の全国の製鉄所では、粉砕したかんらん岩が大量に使用されています。鉄を作る工程で空気や液体の流れを良くするために、かんらん岩は重要な働きをしているのです。また、肥料や他の工業製品の材料としても長年活用されています。

かんらん岩は建設分野で「普通の石より重くて丈夫」という特性が活かされています。

海岸や川の護岸工事では、波や水流による侵食を防ぐ材料として使われています。例えば、私たちが普段目にする海岸線や川沿いの工事では、2トンから4トンもある大きなかんらん岩の石が使われており、北海道の苫小牧から白老までの海岸線では、海の生き物にも優しい環境を作っています。札幌市内の豊平川でも、かんらん岩を使った護岸工事が行われています。

また、かんらん岩は普通の石より約2割重いため、港の工事や特別に重さが必要なコンクリートの材料として優れた性質を発揮します。建物の基礎や放射線を遮る特殊な壁など、重さが重要になる場所では、砕いたかんらん岩を砂利や砂の代わりに混ぜることで、より重くて丈夫なコンクリートを作ることができます。このような用途で、かんらん岩は私たちの安全な暮らしを支えているのです。

かんらん岩に含まれる鉱物は「ペリドット」という美しい宝石になります。

かんらん石の中でも特に美しい緑色をしたものがペリドットと呼ばれ、宝石店で販売されています。ペリドットは8月の誕生石として知られており、黄緑色から緑がかった黄色をしています。光を通しやすい性質があるため、暗い場所でも明るく輝いて見えることから「太陽の石」や「夜のエメラルド」という別名で呼ばれています。

主な産地はアメリカのアリゾナ州で、現地のアパッチ族が長年採掘を続けています。他にもミャンマーやパキスタンで採れるペリドットが世界中に流通しています。古代エジプトでは太陽を象徴する特別な石として大切にされ、今でもネックレスや指輪などに加工されて多くの人に愛されています。

近年、サウナ文化の広がりとともに、かんらん岩が高性能なサウナストーンとして注目を集めています。サウナストーンとは、サウナストーブの上に置かれ、熱を蓄えて室内の温度を調整する重要な役割を担う石のことです。

サウナに適している石は主に花崗岩、かんらん岩、斑れい岩などの「深成岩」と呼ばれる種類で、マグマが冷えて固まってできたものです。中でもかんらん岩成分の割合が高いほど蓄熱性に優れており、サウナストーンに最適だとされています。

地球の深部マントルを構成するかんらん岩は、最も硬く密度が高い石です。内部に水分が溜まりにくく熱に強いため、ロウリュ(サウナストーンに水をかける行為)の際の急激な温度変化にも耐えられます。熱をしっかりと保持し、長時間にわたって安定した温度を保つことができるため、本格的なサウナ体験を求める愛好家から高い評価を得ています。

【お役立ち情報】

コメント